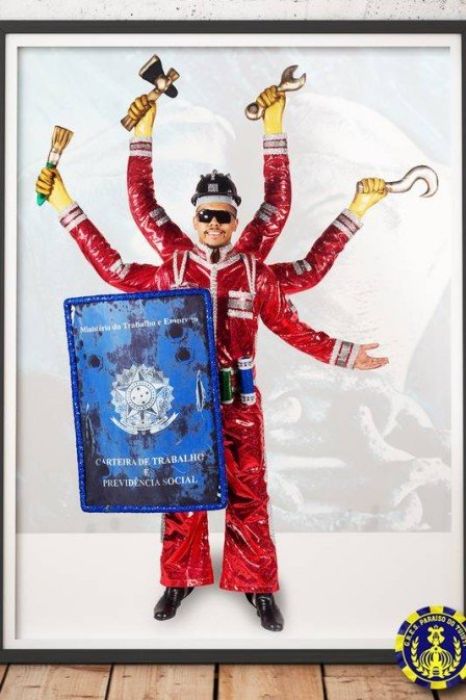

Nas últimas semanas, as fantasias de duas alas da Paraíso do Tuiuti foram reveladas pela escola. A última delas, o componente usa camisa da Seleção Brasileira, leva nas mãos panela e colher de pau e tem na cintura um pato amarelo. A referência clara eram os manifestantes que tomaram as ruas do Brasil nos protestos entre 2013 e 2016, até o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Um detalhe completava o figurino, sucesso nas redes sociais: uma grande mão na parte de trás, de onde pendiam cordas presas ao corpo do desfilante.

“Há sempre um interesse maior por trás, e as pessoas são levadas a fazer o que fazem a rua, bater panela e vestir a camisa da Seleção Brasileira”, diz a mente criadora por trás dos “Manifestoches”, o carnavalesco Jack Vasconcelos, que viu nos 130 anos da Lei Áurea uma chance de questionar a abolição da escravatura com o enredo “Meu Deus, Meu Deus, está extinta a escravidão?”, grafado desta forma, com a interrogação.

“Muito ainda se discute as consequências da abolição e como foi feita. A gente traz para uma análise mais contemporânea, se isso realmente deu certo, se a abolição foi feita de fato”, explica Vasconcelos, um filho de donos de livraria que tem a artista plástica Beatriz Milhazes como principal referência e é fã do músico Danny Elfman, autor das trilhas dos filmes do sombrio Tim Burton.

Ao questionar o fim da escravidão no Brasil e os efeitos da lei assinada em 1888 pela Princesa Isabel, o carnavalesco promete percorrer a história até chegar aos dias atuais. E nessa sobrou para os chamados batedores de panela, que ajudaram a empossar o governo atual, responsável pela Reforma Trabalhista, e o presidente Michel Temer. Ainda que de forma não declarada. O resultado poderá ser visto no dia 11 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí.

Na conversa com o Setor 1, o carnavalesco fala sobre política, a safra de enredos, ano eleitoral e conta sua trajetória, que contou com um empurrão de Joãosinho Trinta.

Leia a entrevista de Jack Vasconcelos ao Setor 1 na íntegra:

A atual situação política do Brasil motivou um Carnaval mais crítico esse ano, incluindo Tuiuti, Mangueira e Beija-Flor, pelo menos. Há quem comemore a volta definitiva dos enredos questionadores. Você vê uma tendência para os próximos anos?

Não sei se vai virar uma tendência, mas acho que é natural que as escolas expressem as inquietações da sociedade. Toda obra de arte é um resultado do tempo dela. Natural que as escolas reflitam essas questões mais agudas esse ano. Eu espero que sim, que elas continuem nessa pegada e que cumpram cada vez mais seu papel de trazer questões, e não apenas façam desfiles contemplativos. E nós temos trazidos esses enredos, que fazem as pessoas pararem e pensarem.

O enredo sobre a escravidão nasce primeiro dos 130 anos da Lei Áurea ou sua inspiração inicial foi a fase da política brasileira, com a reforma trabalhista?

Parte da atualização da atualização da questão da Lei Áurea. Muito ainda se discute as consequências da abolição e como foi feita. A gente traz para uma análise mais contemporânea, se isso realmente deu certo, se a abolição foi feita de fato.

Por isso o título é uma pergunta…

Tem um dos sambas mais emblemáticos da história, que é o “Sublime Pergaminho” (Unidos de Lucas, 1968), em que ele faz uma afirmação: “Meu Deus, está extinta a escravidão”. Agora gente traz como uma pergunta. Era uma visão do ensino de história daquela época, e nós atualizamos esse discurso.

Em um ano eleitoral, com um clima político efervescente, com reformas sendo discutidas, um desfile de escola de samba pode ajudar a enriquecer o debate?

Discutir é uma coisa que já ajuda, mas ajuda mais ainda a discussão chegar a uma camada mais popular, que acompanha menos o noticiário político, chamar mais atenção ao que está acontecendo. É uma camada que não é muito motivada a questionar.

Você acha que a reação da população tem sido tímida em relação às reformas?

É tímida e sempre precisa de uma máquina por trás para fazer algum protesto e se engajarem. De forma totalmente espontânea eu ainda não vi acontecer por aqui. Há sempre um interesse maior por trás, e as pessoas são levadas a fazer o que fazem a rua, bater panela e vestir a camisa da Seleção Brasileira.

Como artista, você acha que deve ajudar as pessoas a enxergar melhor determinada situação?

Uma das minhas funções é essa. A arte não é só para embelezar. Há muita confusão sobre isso. Existe arte decorativa, mas existe a arte feita para incomodar e jogar a questão na sua frente e fazer pensar. Nessa brecha que eu entro como artista que fala diretamente para o povo. A escola de samba é um canal para direto com o povo.

Você acha que o desfile da Tuiuti ou a divulgação de algumas fantasias mais críticas pode gerar retaliações e reações de grupos mais à direita, como o Movimento Brasil Livre (MBL), por exemplo?

Não sei. Não penso muito neles…

Houve o caso da Imperatriz no ano passado, que despertou a ira do setor do agronegócio com o enredo sobre o Xingu.

Não tenho notícia de reações. (As fantasias) São charges. Se for processor todo os chargistas… É uma grande brincadeira carnavalesca. Não digo que não é para ser levado a sério, mas é uma brincadeira. As pessoas perderam o hábito de ver um Carnaval que brinca com as coisas. E pela internet é muito fácil ser valente, é muito fácil odiar.

Leia também:

Vídeo mostra jovens pichando barracão da Portela

Liesa confirma rebaixamento de duas escolas em 2018

Ministro nega envio das Forças Armadas ao Rio no Carnaval e ironiza

Crivella: ‘quem não gosta de samba, bom prefeito não é’

São Paulo com o maior Carnaval do Brasil? Para presidente campeão, meta é ‘perfeitamente possível’

E há quem pode se aproximar por causa do enredo, não acha?

Não sei dizer. (Nota do blog: depois da divulgação da fantasia “Manifestoches”, houve um aumento de 50% na procura de pessoas para desfilar na Tuiuti). A gente está tocando nosso trabalho na nossa. O enredo sempre foi isso. Se essas questões cresceram não foi culpa nossa. A gente não tem culpa se Brasília fornece material constantemente. O encerramento da sinopse, divulgada em maio já dava pistas sobre isso (questões políticas atuais no enredo). Os últimos acontecimentos nos deram mais razão. A gente não inventa nada. A gente coloca o que sai na mídia. O enredo fala sobre essa relação de poder dede o início. A relação entre explorador e explorado. Isso sempre existiu no Brasil.

Joaquim Nabuco previa isso.

Exatamente. A gente não vislumbra modificação disso. O ser humano já se acostumou. Tem a ver com algumas teorias de implantação do trabalho escravo. Na África era mais “fácil” porque muitos já conheciam isso no cotidiano dele, na relação entre as reinos e tribos, onde os capturados eram escravizados. O índio não conhecia o conceito de escravidão, por isso ele era mais arredio. Hoje há uma normalidade no sentido de achar que está certo uma pessoa de classe inferior crescer e viver e continuarem naquela classe, com acesso difícil à educação. E educação é base de tudo. A partir do momento em que dificulta o acesso das pessoas à informação e educação, você deixa a pessoa sem arma, tira o poder de argumentação do ser humano.

Pelo o que já se sabe, o desfile da Tuiuti em 2018 terá humor, mas o início parece mais sério. É isso?

A grosso modo, se fosse um cinema, seria um filme de humor negro, tipo irmãos Coen. Acho que o tema escravidão sugere isso na visão do brasileiro. A gente tem nosso jeito de falar sobre determinados assuntos, por mais triste que seja. Nós fazemos piada da própria desgraça. Isso é uma prova de evolução.

Sabe-se já que um carro tem uma figura que remete a um Michel Temer “vampiro”…

É o “neo tumbeiro”. Vamos ter um navio negreiro no terceiro carro, e no final a gente faz um olhar mais moderno em relação à exploração do trabalho. O tumbeiro volta representando a desigualdade de classes. Como a classe dominante manipula, acima, e se aproveita da outra, na parte de baixo.

E onde entra a referência ao Temer…

Isso quem está dizendo é você… Tem uma faixa verde e amarela mas pode ser coincidência (risos)

Quais são suas maiores influências no Carnaval?

Um cara que me chamou atenção logo quando pequeno foi o Fernando Pinto. Eu não sabia o que era um carnavalesco. Assistia ao Carnaval com minha avó. Foi Ziriguidum 2001 (Mocidade, 1985), que me despertou, com os robozinhos. Porque minha família não era de escola de samba. Minhas referências eram bloco de rua e carnaval pela TV. Anos mais tarde minha mãe entrou para a ala de baianas da Imperatriz, na década de 90. Foi a coisa mais inesperada que poderia acontecer na minha família. Eu já sabia que queria fazer parte do Carnaval. E comecei a desfilar pela escola em 1998.

Já com a Rosa Magalhães como carnavalesca.

A Rosa é outra influência para mim. Ela faz um tipo de Carnaval que me agradava muito. Tem sempre um enredo muito interessante, que foge do que a maioria faz, e esse jeito meio arredio de se comportar em relação ao enredo…

Inclusive os patrocinados (risos).

Principalmente os patrocinados (risos), me encanta. É uma questão de formação.

Você fez Belas Artes?

Sim. Não adianta: se a pessoa tem (formação acadêmica), tem um diferencial. É importante para a manutenção de um trabalho a longo prazo. Ela te dá método. Esse discernimento que precisa ter para escolher os caminhos. Isso é a academia que te dá.

Há mais alguém que tenha influenciado seu trabalho?

Não posso deixar de mencionar a importância do Joãosinho Trinta. Em 1993, ele me recebeu na Viradouro. Minha madrinha conseguiu que alguém da escola marcasse um encontro com ele. Na época eu achava que desenhava muito bem (risos), e fui prontamente humilhado por um desenhista que entrou na sala comigo e mostrou um figurino que o João não gostou. Eu olhei aquilo e pensei: “nunca vou fazer um troço desses”. E era lindo, grande… Ali eu já fiquei broxado. Mas ele conversou comigo, viu meus desenhos, me orientou, foi super solícito. Minha mãe perguntou o que várias mães me perguntam: “não tem nada que meu filho possa fazer no barracão, só para poder ficar aqui dentro?”. Ele olhou para mim e perguntou: “meu filho, você precisa trabalhar? Está passando fome?” Eu disse que não, e ele completou: “então aproveita essa oportunidade que a vida lhe deu e vai estudar. Faça um bom curso de desenho, faça uma boa faculdade e consuma tudo de cultura que você puder, até o que você não gosta. Ouça todo tipo de música, veja todo tipo de filme, vá ao teatro, alimente seu olho e sua mente. Depois você pode voltar aqui. Se eu estiver aqui, vou te receber. A gente vai conversa”. Aquilo foi transformador. Eu saí dali às 3h30 da tarde. Às 5 da tarde eu já estava matriculado no curso de desenho do Liceu de Artes e Ofícios. Fiquei ali até entrar para a faculdade, em 1997.

Acho que ele foi mais que uma influência para você, não?

O João me direcionou. Foi uma conversa de meia hora que mudou o rumo das coisas para mim.

Como você começou no Carnaval?

Foi por uma brecha, fazendo pesquisa, nem foi desenhando. Depois entrei para um ateliê para ajudar a fazer fantasias. A primeira vez que comecei a trabalhar para um carnavalesco de fato foi o Cahê Rodrigues, ajudando a desenhar carros e fazer pesquisa. Eu tinha muita facilidade com os livros, por conta dos meus pais, que sempre tiveram livraria. Eles se conheceram em uma e depois tiveram a deles.

Como era esse seu ambiente familiar?

Minha casa era cheia de livros. Não tinha parede nem quadro, era só livro. Meu pai era gerente e minha mãe, balconista em uma livraria da rua Francisco Sá, em Copacabana. Minha mãe organizava um bloco no bairro chamado Bando Vergonha do Posto 6. Meu avô tinha uma adega na rua da livraria. Eu lembro que meu avô fechava o estabelecimento, que ficava cheio de gays que saíam de Carmem Miranda no Carnaval. As drag queens – acho que nem chamavam assim na época – ficavam lá dentro se montando. O lugar tinha um espelho grande. O balcão ficava cheio de maquiagem. E meu avô faturava! (risos) Cresci nesse ambiente.

Queria que você citasse pelo menos cinco influências de fora do Carnaval.

Difícil, porque gosto de muita gente. Mas não posso negar, no início da minha formação, a importância de Monteiro Lobato e Mafalda (personagem de Quino). Fui uma criança que Mafalda, não ia dar certo (risos). Recentemente tive a oportunidade de ter contato com um dos meus ídolos nas artes plásticas, que é a Beatriz Milhazes. Eu fiquei nervoso no dia de conhecê-la. Foi algo que o Carnaval me proporcionou. Ela foi homenageada na última alegoria (em 2017; nota do blog: o carro em questão acabou marcado negativamente por causa do acidente que matou a radialista Elizabeth Joffe), porque a pintura dela tem uma forte influência tropicalista e carnavalesca. E ela foi muito simples, isso me encantou mais ainda. Isso é algo dos mestres, de não precisar provar para ninguém que é foda. A assessoria arrumou o contato e eu disse que não tinha coragem. (risos) Ela veio no barracão mais de uma vez e fez a própria fantasia. Foi inesperada a receptividade dela e como ela gostava e conhecia de Carnaval. Se eu fosse músico, seria como estar na frente do Elvis Presley.

Alguém do cinema?

(Pedro) Almodóvar, sempre.

E na música?

Ouço quase todo dia o Danny Elfman, que faz as trilhas dos filmes do Tim Burton. É algo que não tem nada a ver com o Carnaval. A estranheza da nota é algo que me interessa. E tem a ver com meu estilo de Carnaval e encarar um enredo.

pelo time da Vibra na #Band.

pelo time da Vibra na #Band.

Adicionar comentário